転職したいけど、もし休みが取れなかったら…

- 転職してすぐ有給はもらえる?

- 子どもの急な発熱、どうしよう…

- 半年も休めないなんて、正直きつい…

こんな不安で、転職に踏み出せない人は多いです。

法律では、有給休暇は入社半年後(6ヶ月後)に付与されるルールがあります。

でも、入社後すぐに有給がもらえる会社もあるんです。

この記事では、2度の転職で「天国と地獄」を味わった私の経験から、休みやすい会社の見つけ方を解説します。

後悔しない転職のために、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

【法律上のルール】有給休暇はいつからもらえる?

「有給休暇がいつもらえるか」は、国の法律(労働基準法)でちゃんと決められています。

まず、基本となる法律のルールから見ていきましょう。

有給がもらえる2つの条件

有給休暇をもらうために必要な条件は、たったの2つです。

これは正社員やパートといった働き方に関係なく、すべての労働者が対象になります。

- 入社してから6ヶ月、続けて働くこと

- 働く日の8割以上、出勤していること

例えば、4月1日に入社した場合、この2つの条件を満たせば、10月1日から有給休暇がもらえます。

これが、国が定めた最低限のルールです。

(年次有給休暇)使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

もらえる日数も法律で決まっている

もらえる日数も、勤続年数に応じて決まっています。

▼フルタイム勤務の場合(正社員・契約社員など)

| 継続勤務年数 | 付与される有給休暇日数 |

|---|---|

| 6ヶ月 | 10日 |

| 1年6ヶ月 | 11日 |

| 2年6ヶ月 | 12日 |

| 3年6ヶ月 | 14日 |

| 4年6ヶ月 | 16日 |

| 5年6ヶ月 | 18日 |

| 6年6ヶ月以上 | 20日 |

▼パートタイム・アルバイトの場合

| 勤続年数 | 週所定労働日数4日 | 週所定労働日数3日 | 週所定労働日数2日 | 週所定労働日数1日 |

|---|---|---|---|---|

| 6か月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |

| 1年6か月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |

| 2年6か月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |

| 3年6か月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |

| 4年6か月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |

| 5年6か月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |

| 6年6か月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |

勤続年数が増えるほど、もらえる日数も増えていきます。

また、パート・アルバイトなど、働く日数が少ない場合は、その日数に応じて有給休暇がもらえます。

働き方によってもらえる日数が違うので、どちらに当てはまるか確認してしてくださいね。

実態は会社によって全然ちがう

法律のルールは、あくまで「最低限これを守ってください」というガイドラインにすぎません。

実際の運用は会社に任されています。

- ホワイト企業・大企業

- 社員の働きやすさを考えて、法律より手厚い制度を整えていることが多い

- 入社してすぐ(入社日)に、数日間の有給休暇をくれるケースもある

- 一般的な企業

- 法律どおり、入社6ヶ月後に付与する

どの会社に転職するかで「有給の取りやすさ」は全然違います。

だからこそ、転職活動の段階で有給休暇がいつもらえるか、しっかり確認することが後悔しないポイントです。

私の場合、大手は試用期間の3ヶ月間は1日/月、中小は6ヶ月後でした。

まあ、中小はブラック企業だったので有給もらう前に退職しましたが…

知っておくと損しない!有給の3つの重要ルール

有給休暇には、「もらえる時期」や「日数」のほかにも、知っておくべき重要なルールが3つあります。

転職先を見極めるポイントになるので、ぜひ覚えておいてください。

- 会社は年に5日の有給を取らせる義務がある

- 会社は有給について「変更のお願い」ができる

- 会社が休みの日を指定する場合もある

年5日の年次有給休暇の取得義務

うちの会社、最近やたらと『有給取れ』って言ってくるな…

もしそう感じた経験があれば、それは会社がこのルールをきちんと守っている証拠です。

働きすぎを防ぐため、2019年から「年に10日以上、有給休暇がもらえる人には、必ず5日は取得させなければならない」と会社側に義務付けられました。

社員の健康を守るための、大切なルールです。

注意点は、有給休暇が10日以上もれる労働者が対象です。

会社は有給について「変更のお願い」ができる

有給休暇は、原則として労働者が「この日に休みたい」と申請した日に取るものです。

ただし、

「その日に休まれると事業が回らない!」

「別な人と休みが被ってしまった」

など、緊急事態のときは別です。

会社は「ごめん、別の日にお願いできない?」と相談することができます。

これを「時季変更権」と呼びます。

この権利は、会社がカンタンには使えない「伝家の宝刀」のようなもの。

「ただ忙しいから」という理由だけで、会社が一方的に休みを拒否するのは違法です。

会社が休みの日を指定する場合もある

お盆休みが、いつの間にか有給扱いにされていた…

これも、実は法律で認められているルールです。

年5日の取得義務を会社が確実に守る工夫がされています。

会社側が計画的に休みを指定できる制度で、「計画年休」と呼ばれます。

- よくある例:

- お盆休みや年末年始に、全社一斉の有給取得日を設ける

- ゴールデンウィークの間の平日を、有給取得奨励日にする

なかなか有給を消化できない人のために作られた、休みやすくするためのポジティブな制度だと理解しておきましょう。

入社後の有給にこだわる3つの理由

2度の転職で天国と地獄を味わった私は、「入社後すぐに有給がもらえるかどうか」が、転職の満足度を決めると断言できます。

私の体験談も交えながら、その理由を3つお伝えします。

- 「もしも」のときに対応できない

- 「ちょっと休む」ができない不便さ

- 「心の余裕」が生まれること

「もしも」のときに対応できない

新しい環境で気を張っているときほど、人は体調を崩しやすいもの。 それは自分だけでなく、家族も同じです。

- 子どもの急な発熱

- 自身の突然の体調不良

- 家族の看病

こうした「もしも」は、入社半年後までずっと無いとは言い切れません。

有給がないばかりに、家族が熱を出してもそばにいてあげられず、本当に辛い思いをしました。

転職は、これからの生活を良くすものですが、いざという時に自分や家族を守れない会社を選んでしまっては、本末転倒です。

だからこそ、「有給」にはとことんこだわります。

「ちょっと休む」ができない不便さ

役所での手続きや銀行の窓口など、なぜか平日にしかできない用事は意外と多いですよね。

「あの手続き、いつ行こう…」

「休めないから、また後回し…」

仕事中に他のことが気になってソワソワすると、ストレスが溜まります。

最悪の場合、お給料が減る「欠勤」で対応するしかありません。

新しい職場でいきなり欠勤するのは、印象も良くないですよね。

「ちょっと休める」かどうかで、生活の満足度が変わりますよね。

「心の余裕」が生まれること

これが一番お伝えしたい理由です。

「絶対に休めない」というプレッシャーは、あなたが思う以上に重くのしかかります。

慣れない仕事のストレスと重なって、かえって心身のバランスを崩しかねません。

その点、入社後すぐに使える有給は、心の余裕につながります。

仕事で良いパフォーマンスを発揮するためにも、働きやすい環境選びが大切です。

人は「休めない」と思うほど、体調を崩しちゃうんですよね。

【天国と地獄】「ホワイト企業」と「ブラック企業」の実態

入社後すぐ有給がもらえるかどうかで、会社生活の充実さが大きく変わります。

私が体験した「天国と地獄」の実話をご紹介します。

【ホワイト】社員を大切にしてくれる会社

天国だと感じた、今も勤務している大手メーカーの話です。

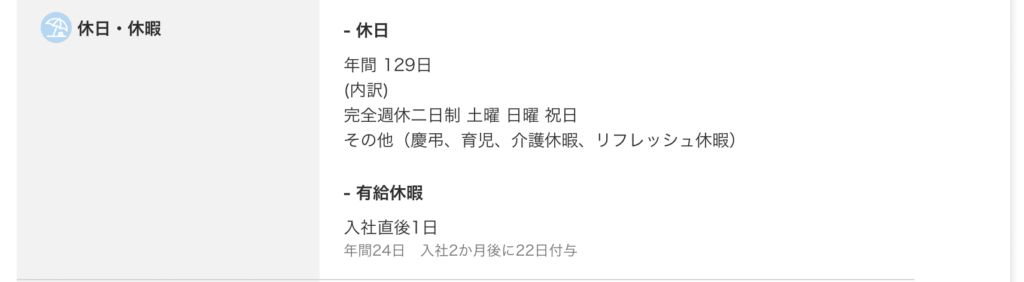

この会社のルールは、法律のはるか上をいく手厚いものでした。

- 入社してすぐ、1日付与

- 試用期間中(残り2ヶ月間)も、毎月1日ずつ追加

- そして4ヶ月目には、初年度分としてまとめて20日付与

法律では半年後なのに、入社直後から有給が付与されました。

「社員を大切にしよう」という会社の姿勢が、何よりも嬉しかったです。

「いざという時は休める」という安心感が、新しい仕事へのモチベーションにつながり、すぐに会社に馴染むことができました。

試用期間中にコロナウイルスにかかり、有給が使えたので給料が減らずに助かりました。

【ブラック】人生詰んだ感じた極悪企業

次に、地獄だと感じた会社の話です。

ルール上は、法律どおり「入社6ヶ月後に10日付与」でした。

しかし、現実は全く違いました。

そこは「休まないことが美徳」とされる、絵に描いたようなブラック企業だったのです。

「俺、この会社で10年働いてるけど、有給なんて一度も取ったことないよ」

「休むなんて、ありえないでしょ」

ルールとして有給制度があっても、それはただの数字。

「このままでは人生が詰む」

そう直感した私は、有給休暇が付与される日を待つことなく、半年でその会社を去りました。

この経験から学びは、

- ルールがあること

- ルールが運用されていること

は、全くの別物だということです。

欠勤扱いで病院にいきましたが、周りから冷ややかな目で見られたことは今でも忘れられません。

転職先が必ず良い環境という保証はありませんが、挑戦しない限り現状を変えることはできません。

転職に失敗しても、すぐに転職は可能です。

筆者が転職失敗後、半年で再転職した内容はこちらをご覧ください。

新しい職場で気持ちよく休む3つの注意点

せっかく休みやすい会社に入ったのに、気まずくなるのは避けたいですよね。

転職先で気兼ねなく有給休暇を使い、人間関係をギクシャクさせない3つのコツをご紹介します。

- まずは周りを観察する

- 思いやりをもって2週間前に申請が理想

- 急な休みは「ほう・れん・そう」が鉄則

まずは周りを観察する

有給の取りやすさは、「職場の空気」に大きく左右されます。

新しい環境に馴染むまでは、まず周りの先輩たちをそっと観察してみましょう。

【チェックポイント】

- チームの繁忙期はいつか?(例:月末月初、週明けの月曜日など)

- みんなが休むときは、何日くらい前に申請しているか?

- 誰に、どんな方法で伝えるのが一般的なのか?(例:チャット、口頭など)

いきなり自分の権利を主張するの厳禁です。

まずはチームに配慮する姿勢を見せることが、信頼関係を築く大切な第一歩になります。

思いやりをもって2週間前に申請が理想

旅行などで計画的に休む場合は、できるだけ早めに申請するのが鉄則です。

理想は2週間前と考えておきましょう。

理由は、あなたが休む間の仕事の段取りを、上司や同僚が余裕をもってできるからです。

早めに伝えておけば、仕事の調整がしやすくなり、周りに迷惑をかける心配がありません。

思いやりの気持ちが伝われば、周りの人も快くあなたを送り出してくれますよ。

もちろん会社のルールがあれば、そちらを守ってくださいね。

急な休みは「ほう・れん・そう」が鉄則

体調不良など、やむを得ず当日に休むこともあるでしょう。 そんな緊急時にこそ、社会人としての真価が問われます。

「ほう・れん・そう」

- 連絡は始業前に→無断欠勤は絶対にNG

- 連絡方法は会社ルールに従う→電話、メール、チャットなど

- 理由は正直に・簡潔に→ウソは信用をなくすので厳禁

- 簡単な引き継ぎを伝える→誠実さが伝わる

普段から自分の仕事の進捗をチームに共有しておくことも、いざというときのリスク管理になりますよ。

大事な予定や会議がある場合は、上司に代わりをお願いすることも忘れずに。

【実践】休みやすいホワイト企業を見抜く3つのポイント

入社後すぐ有給がもらえる、ホワイト企業を見つける3つのポイントを解説します。

- まずは周りを観察する

- 面接で担当者へ質問する

- 急な休みは「ほう・れん・そう」が鉄則

求人票の「休日・休暇」欄をチェックする

社員を大切にする会社は、その姿勢が求人票に表れます。

特に「休日・休暇」や「福利厚生」の欄は、誠実さを見抜く重要なポイントです。

【求人票のチェックポイント】

- 「入社時、有給休暇〇日付与」

- 「有給休暇取得率〇〇%(前年度実績)」

- 「年間休日125日以上」

この欄の情報があいまいで、情報が少なすぎる会社は注意が必要かもしれません。

情報の透明性は、その会社の社風と比例します。

求人票に良いことをたくさん書いている会社は、それだけ社員を大切にしている証拠ですよ!

面接で担当者へ質問する

求人票だけでは分からない職場の空気を、面接で確かめましょう。 とはいえ、ストレートに聞きすぎると「権利ばかり主張する人」と思われるかもしれません。

大切なのは、聞き方の工夫です。

【スマートな質問例】

- 「求人票の有給取得率の高さに魅力を感じました。皆様、どのように業務を調整して休暇を取られていますか?」

- 「子どもの急な発熱なども想定されるのですが、入社された方はいつ頃から有給を取得されることが多いか、教えていただけますか?」

この質問に快く、具体的に答えてくれる会社なら期待大です。

もし面接官が答えを濁したり、嫌な顔をしたりしたら…その会社は避けるのが無難ですよ。

聞きにくいことはプロに任せる

面接で直接聞くのは、やっぱり勇気がいる…

そう感じるなら、転職エージェントを頼るのが簡単です。

あなたの代わりに、エージェントが企業へ角が立たないように確認してくれます。

【エージェントへの依頼例】

- 入社後、いつから有給がもらえるか

- 実際の有給消化率はどのくらいか

- 子育て中の社員はいるか など

エージェントは、求人票には載っていない内部情報を持っていることが多いです。

無料で使えるプロの力を、最大限に活用しましょう。

自信がなければプロに任せるのが、賢い選択です!

詳しく知りたい方は『おすすめの転職絵エージェント』も合わせてご覧ください。

まとめ:有給がいつからもらえるか転職前に確認しよう!

有給は、法律で入社半年後にもらえるのが基本です。

でも、本当に大切なのは「いつでも気兼ねなく休める安心感」があること。

入社後すぐの有給は、単なる休みではありません。

心の余裕につながり、会社が社員を大切にしている何よりの証拠なのです。

【見極めポイント】

- 選ぶべき理由

- 会社の探し方

- 大切な視点

転職は、あなたの人生をより良くするための大きな一歩です。

だからこそ、「なんとなく」で会社を選んで後悔してほしくありません。

今日お伝えしたポイントをおさえれば、自分に合った休みやすい会社がきっと見つかります。

少しずつ不安を取り除きながら転職活動してみてくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本記事で紹介した記事一覧