中小企業の方が働きがいがあるのかな…

- 無駄なルールや会議ばかりで、仕事が進まない…

- いつまで経っても裁量権がなく、歯車のように感じる…

- このまま今の会社にいても、成長できる気がしない…

こんな悩みを抱えて、中小企業への転職に活路を見出そうとしていませんか?

その気持ち、痛いほどわかります。

しかし、一歩間違えると取り返しのつかない後悔に繋がるかもしれません。

なぜなら、私自身が「大企業→中小企業」の転職で、失敗したからです。

だからこそこの記事では、私のリアルな失敗談をもとに、あなたが後悔しないための「判断材料」を全てお伝えします。

この記事が、あなたの転職を成功に導くための、コンパスのような存在になれば幸いです。

目次

大企業から中小企業の転職で後悔しやすい理由

大企業から中小企業への転職で後悔しやすい理由は、大きく4つあります。

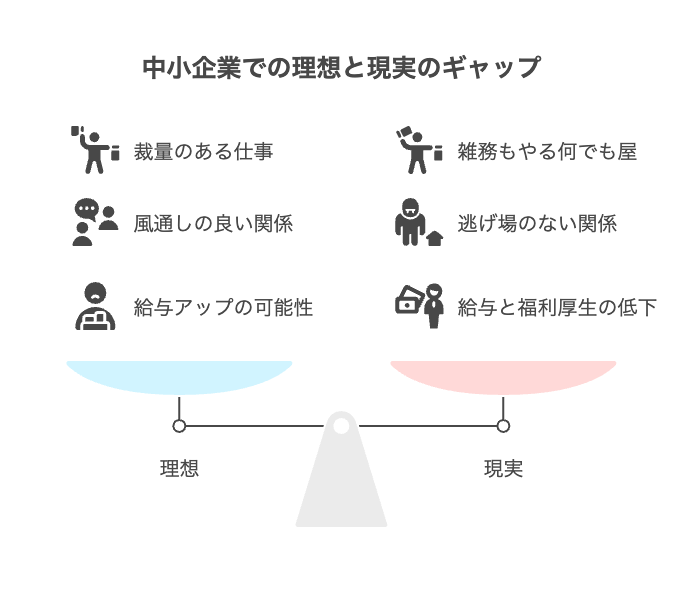

理想と現実のギャップが大きい

「中小企業は自由度が高くて、やりがいがありそう!」

そんな華やかなイメージだけで転職すると、現実とのギャップに苦しみます。

なぜなら、中小企業ならではの課題やルールがあるからです。

〈理想〉

- 自分の裁量で仕事がしたい!

- 風通しの良い人間関係!

- 成果を出して給料アップ!

〈現実〉

- 人手不足で、何でも屋のように雑務までこなす毎日…。

- 狭いコミュニティだからこそ、一度こじれると逃げ場がない…。

- そもそも大企業時代より給与や福利厚生が下がり、生活が苦しい…。

こうした現実があることを事前に理解していれば、入社後に感じるギャップが小さくて済みます。

予算が限られている中小企業では、設備投資を控えている企業もあります。

経験上、パソコンが古いのは致命的でした。

給料水準が下がる

「やりがいさえあれば、給料は少し下がっても構わない」という考えは、危険です。

その“少し”が日々の生活に重くのしかかってくる現実を、甘く見てはいけません。

データを見ても、給与水準の差は明らかです。

【企業の平均月給(令和5年賃金構造基本統計調査より)】

- 大企業: 34万6000円

- 中企業: 31万1,400円

- 小企業: 29万4,000円

いざ給与が下がった明細をみると、そのインパクトは想像以上です。

毎月の生活はじわじわと苦しくなり、「転職に失敗したかも」と後悔します。

転職を考えるなら、

- 今の生活レベルを維持できるか

- 年収がいくらまでなら許容できるか

これらをシミュレーションして、冷静な判断が必要です。

こうした現実があることを事前に理解していれば、入社後に感じるギャップが小さくて済みます。

まず支出の把握が不可欠です。「マネーフォワード ME」などの家計簿アプリを使えば、

お金の流れが簡単に見える化できますよ。

社会的信用が低くなる

大企業から中小企業への転職で、意外な壁となるのが「社会的信用」です。

なぜなら、大企業の“会社の看板”が、プライベートな場面で想像以上に影響があるからです。

例えば、転職後にこんな経験をする人は少なくありません。

- 家族や親戚に猛反対された

- 住宅・カーローン審査が通らなくなる

特に、企業名に重きを置く日本では、「どこの会社に勤めているか」が評価のひとつになります。

これは、転職前に覚悟しておくべき現実です。

親世代だと、特に「大企業=安定」という考え方が根強いですからね。

周囲の能力・意識が低いと感じる

仕事は一人ではできません。

だからこそ、周りの人の能力や仕事への意識は、あなたの働きやすさを大きく左右します。

大企業と中小企業では、採用や教育にかけられるコストが違うので、社員のスキルに差が生まれやすいのが現実です。

その結果、転職後に温度差を感じるケースがあります。

- スキルや知識の差:

「え、こんなことも知らないの?」と、悪気なく驚いてしまう。 - 成長意欲の差:

「もっと良くしよう」と提案しても、「面倒だから」「前例がないから」と誰も動いてくれない。

気づけば、自分だけが空回りしているような、孤独感を感じることもあります。

- 「自分が周りを変えていくんだ」という強い気概を持つ

- 「郷に入っては郷に従う」と覚悟を決める

このような気持ちで挑むことが、温度差を埋める手段です。

面接で「新入社員に対し、どのようにスキルアップされていますか?」など、質問するその会社の雰囲気が少し見えるかもしれません。OJTを強調する企業は、教育制度に手が回っていないかもしれません。

大企業から中小企業へ転職するメリット

大企業から中小企業へ転職するメリットは以下のとおりです。

転勤の可能性が少ない

大企業の宿命ともいえる、突然の「転勤辞令」。

これに悩まされている人にとって、地域密着型が多い中小企業は魅力的に見えますよね。

転勤の可能性が低いことで、

- 腰を据えて地域に根差した生活ができる

- 子どもの転校やマイホーム購入の計画が立てやすい

- 家族と離れる単身赴任の心配がほとんどない

といった大きな安心感が得られます。

私自身も「転勤」がきっかけで大企業を辞めた一人です。

子育てや家族との時間を考えたとき、転勤がない環境は絶対条件でした。

- 家族との時間を最優先にしたい

- 地元でずっと暮らしたい

そんな価値観を持つ人にとって、お金には代えがたいメリットといえるでしょう。

子供と過ごせる時間は約3年4ヶ月(約29,200時間)です。

私は後悔しないように、地位と人脈を捨てて転職を決めました。

即戦力として活躍できる

大企業では、あなたのスキルが埋もれている場合があります。

しかし、中小企業では、あなたが大企業で培った経験やノウハウは、喉から手が出るほどほしい存在です。

当たり前だと思っていた業務改善の知識が、生産効率をアップするきっかけになることもあります。

実際に、こんなケースは珍しくありません。

- 大企業の営業経験者 → 中小企業の営業部長に

- 大企業のマーケティング経験者 → 中小企業のマーケティング責任者に

このように、いきなり重要なポストを任され、即戦力として活躍できるチャンスが中小企業にはあります。

- 「自分の実力を試したい」

- 「会社を成長させる主役になりたい」

そんな想いを抱いている人にとって、中小企業は輝ける環境になります。

裁量権が大きくやりがいを感じる

中小企業では、大企業とは比べものにならないほどの「裁量権」が与えられます。

あなたのアイデアが、即日プロジェクトとして動き出すようなスピード感が中小企業ならではの魅力です。

自分の判断がダイレクトに会社の成長につながる。この“手触り感”こそが、大きなやりがいになります。

一方で、その裁量には大きな責任が伴います。

もしあなたが、

- 毎日決まった会議や仕事に飽きている

- 指示待ちの仕事に物足りなさを感じている

のであれば、その責任すらも楽しめる、刺激的な毎日が待っています。

大企業では仕事が細分化されていますが、中小企業では会社全体を見渡せます。

経営の仕組みを肌で感じる、良いきっかけにもなりますよ。

意思決定スピードが早い

「何をするにも、稟議、会議、根回し…。」

そんな大企業のスピード感に、もどかしさを感じているなら、中小企業の環境は魅力的に映るはずです。

そんな大企業とは異なり、中小企業では、あなたの隣の席に社長が座っていることも珍しくありません。

廊下ですれ違った時の立ち話で新しい企画が承認され、「それ、いいね!すぐやってみよう!」の一声でプロジェクトが走り出す世界です。

関係者が少なく、物理的な距離も近いからこそ、圧倒的なスピード感が生まれます。

市場の変化に乗り遅れることなく次々と新しい挑戦ができるのが、中小企業の大きな魅力といえるでしょう。

システム回覧で「あの件、どうなりましたか?」という確認作業から解放されるだけで、仕事のストレスはかなり減りますよ。

臨時ボーナスをもらえる可能性がある

大企業では、個人の頑張りが給与に反映されるケースは少ないです。

その点、中小企業では、社員一人ひとりの活躍が会社の業績に直結します。

そのため、大きな成果を出した社員に対し、「臨時ボーナス」という形で報酬がもらえる企業も少なくありません。

私自身、入社4ヶ月で担当したプロジェクトが成功し、臨時ボーナスをもらいました。

自分の仕事がダイレクトに評価されたと感じ、大きなモチベーションになりました。

もちろん、これは会社の方針や業績次第ですので、必ずもらえるわけではありません。

しかし、自分の頑張りが正当に評価されるチャンスがあるのは、大きな魅力の一つです。

振込まれた給料が倍になっていたときは何かの間違いだと思いました。

自分の頑張りが報われた瞬間でした。

大企業から中小企業へ転職するデメリット

大企業から中小企業へ転職するデメリットは、以下の5つです。

教育体制が整備されていない

中小企業では、人材教育にかける予算やリソースが限られているため、教育体制が整備されていないケースがあります。

大企業の恵まれた教育環境に慣れている人ほど、このギャップに戸惑います。

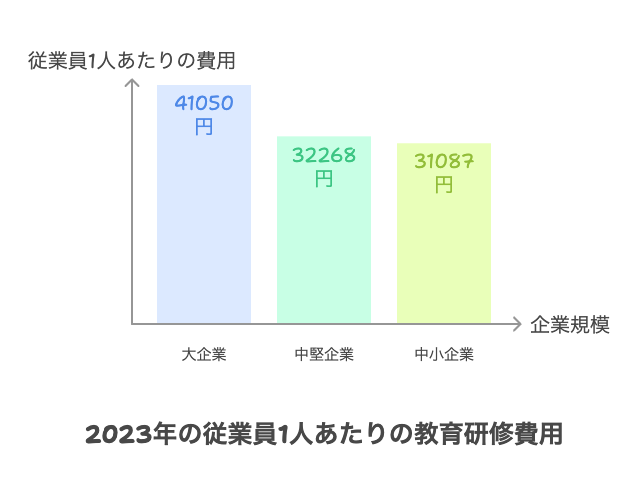

産労総合研究所の調査によると、日本における従業員1人あたりの教育研修費用は以下の通りです。

実際に、中小企業の社員教育費は大企業の約4分の3です。

「誰かが教えてくれる」という受け身の姿勢では、あなたの成長は止まります。

自ら学び、スキルを盗みにいく貪欲さがなければ、中小企業でのキャリアアップは難しいです。

「会社に育ててもらう」のではなく、「会社という場で自分が育つ」という、主体的な姿勢が大切ですよ。

何でも屋になりやすい

大企業では、自分の専門領域に深く集中する「スペシャリスト」としての働き方が基本です。

しかし、その常識は中小企業では通用しません。

限られた人数で会社を回している中小企業では、一人ひとりが部署の垣根を越えて動くのが当たり前。

「私の仕事はここまで」という線引きは、ほぼ存在しません。

例えば、

- 営業職なのに、マーケティングや広報、時には総務の仕事まで担当する。

- 技術職なのに、顧客対応や営業同行を頼まれる。

- 製造担当なのに、生産計画から出荷作業まで全てに関わる

のは、日常茶飯事です。

- ポジティブな見方:

「幅広いスキルが身につく成長機会だ!」 - ネガティブな見方:

「専門性が磨けない…」「雑用ばかりだ…」

あなたが転職先に求めるのはどちらか、まずは向き合ってみてください。

「会社に育ててもらう」のではなく、「会社という場で自分が育つ」という、主体的な姿勢が大切ですよ。

ハラスメントに対する意識が低い

中小企業に限った話ではありませんが、私の経験上、大企業のように労働組合がない企業ではハラスメントに対する意識が低いと感じます。

2022年4月から、パワハラ防止措置はすべての企業で義務化されました。

〈対象となる主なハラスメント〉

- パワーハラスメント(パワハラ):

優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動で労働者の就業環境を害する行為 - セクシュアルハラスメント(セクハラ):

職場での性的な言動によって、労働条件が悪化または就業環境が害される行為 - 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタハラ等) :

妊娠・出産、育児・介護休業などの制度利用等を理由とした嫌がらせ、不利益取扱い

しかし、大企業では当たり前のコンプライアンス研修や相談窓口の設置が、中小企業ではまだまだ追いついていないのが実情です。

私自身が転職した中小企業は、まさにパワハラが蔓延する職場でした。

怒号が飛び交い、個人の尊厳が軽視される環境では、どんなに仕事の裁量権があっても心が壊れてしまいます。

やりがいやスキルアップ以前の問題として、あなたの心身の安全が守られる環境かどうかを、見極めることが必要です。

OpenWorkや転職会議で、事前に企業の実態を確認するのがベストです。

現役従業員や退職者の“生の声”が聞ける重要な情報源になります。

福利厚生に違いがある

大企業では当たり前であった福利厚生が、中小企業にないケースは珍しくありません。

財政の違いから、福利厚生の特徴が大きく異なります。

- 大企業:

資金力とスケールを活かした「幅広く手厚いラインナップ」が特徴。 - 中小企業:

従業員の声を重視し「小回りの利いた柔軟な制度」が増加傾向。

実際に、中小企業の半数以上で住宅手当や家族手当がなく、3割以上が「福利厚生に十分な予算がない」と回答しているデータもあります。

中小企業への転職は、「今の会社で、年間いくら福利厚生の恩恵を受けているか」を一度計算してみてください。

その上で、具体的にどのような違いがあるのか、以下の表で比べてみましょう。

〈大企業と中小企業の福利厚生の違い〉

| 福利厚生 | 大企業の事例 | 中小企業の事例 |

|---|---|---|

| 法定外福利厚生の充実 | ・家賃補助 ・食事補助 ・資格取得支援 | ・予算内で制度を導入 |

| 働き方の柔軟性 | ・テレワーク ・フレックス制度 | ・短時間勤務 ・週休3日制 |

| 施設・設備の充実 | ・社員寮 ・保養所 ・スポーツ施設 | ・できる範囲で整備 |

| 子育て・育児支援 | ・事業所内託児所 ・育児休業給付 | ・子連れ出勤 |

| 独自支援・補助制度 | ・社内積立 ・独自の団体保険 ・車両社販 | ・資格取得支援 ・レジャー補助 |

| 休暇制度 | ・ゴールデンウィーク ・夏季、年末年始の大型連休 ・リフレッシュ休暇 | ・特別休暇 ・有給の上乗せ |

| 健康・医療支援 | ・自社診療所 ・人間ドック補助 ・最新健康診断 | ・健康診断の実施 ・費用補助 |

最近は「資格取得支援」や「書籍購入補助」など、個人の成長を支援するユニークな福利厚生を持つ中小企業も増えています。

会社の価値観が表れる部分なので、要チェックですよ!

経営不安定のリスクがある

「せっかく転職したのに、1年後に会社が倒産…。」

これは、中小企業への転職で常に頭に入れておくべき、最大のリスクです。

大企業のような圧倒的な資本力や多様な取引先がないので、経済の波に弱い側面があります。

取引先を1社失っただけで、経営が一気に傾くことも珍しくありません。

実例は以下のとおりです。

- 事例①:

新技術に惹かれ転職したが、主要顧客を失い1年で倒産。再び転職活動へ逆戻り。 - 事例②:

地方で活躍できると期待したが、地域の景気悪化で業績が下がり、給与カットを経験。

例えば、以下のような点を調べてみましょう。

- 直近の業績は良いか?

- 主要取引先はどこなのか?

調べられる限りの情報を集め、その会社の経営リスクを事前に把握しておくことが大切です。

帝国データバンクのTDB企業サーチがおすすめです!

1社の調査に¥500(税込)かかりますが、転職後の不安を減らせると思えば安い買い物ですよ。

【体験談】理想と違いすぎた中小企業の現実

「きっとやりがいがあるはずだ」

そんな期待を胸に飛び込んだ中小企業。

しかし、そこで私を待っていたのは、想像とはかけ離れた3つの大きな壁でした。

結果、私はたった半年でその会社を去ることになります。

パワハラが蔓延する職場

日常的に怒号が飛び交い、仕事のミスをすれば人格否定される。

例えば、以下のようなことが常態化していました。

- 前向きな提案は「生意気だ」と潰され、同僚からは無視される。

- 暗黙の了解で、タイムカードを切ってからサービス残業をさせられる。

- 役員のミスは、すべて部下の責任にされる。

そして、誰もが断れない空気の中、これらが当たり前になっていたのです。

大企業では当たり前だったハラスメント研修や相談窓口など、社員を守る仕組みは一切存在しません。

どんなに仕事にやりがいを求めても、毎日心が削られていく環境では、正気を保つことすら困難になります。

「これは、おかしい」

そうはっきりと感じた時には、もう私の心は限界でした。

どんなに給与や待遇が良くても、心身の安全が守られない職場は、あなたから全てを奪います。

企業の口コミサイトで、人間関係に関するネガティブな書き込みが多すぎないか、必ずチェックしてください。

アナログな企業文化

DX、多様性、ワークライフバランスなど、世の中がアップデートされていく中、時代が止まったかのような会社が存在します。

トップが変わらない限り、古い慣習が「絶対のルール」として残りやすいのが中小企業の一つの側面。

私が入社した会社では、まさに「昭和」の空気が支配していました。

- 絶対服従のトップダウン

上司の言うことは絶対。若手の意見は「まだ早い」と一蹴される。 - 「休み=悪」という価値観

年間休日が110日以下。プライベートより仕事を優先するのが当たり前。 - 謎の独自ルール

ワイシャツは白の無地、靴下も白のみ。自衛隊のようなルールが社員を縛る。

大企業の開放的な環境に慣れていた私は、こうした時代遅れの文化に、小さなストレスが確実に蓄積されていきました。

募集要項で”アットホームな職場”と書かれている企業は危険です。

社長や幹部がやりたい放題ですよ!と言っているようなもの。

有給休暇が取れない

有給休暇の取得は、法律で定められた労働者の権利です。

しかし、その権利を使わせない、ヒドい会社も存在します。

取得が半ば義務化されている大企業とは違い、古い価値観が根強く残っている中小企業もあるのです。

私が体験した職場では、以下のような光景が日常でした。

- 「有休?俺は10年以上取ったことないよ」と自慢げに語るベテラン社員。

- たった1日の休みを取るために、社長決裁まで必要なルール。

- 休み明けに出社すると、周りから向けられる冷たい視線。

これでは、制度として有給休暇が存在していても、ないのと同じです。

むしろ、権利を主張することで人間関係が悪化する分、もっとタチが悪いかもしれません。

面接で”有給休暇の平均取得日数”を必ず確認しましょう。

「聞けるかな?」と不安な方は、転職エージェントの出番です!

会社選びで絶対に外せない3つの注意点

「じゃあ、どうすれば失敗しないの?」

ここでは私の後悔を反面教師として、あなたが後悔しないために絶対に確認してほしい「3つの注意点」を解説します。

転職する目的を言語化する

「あなたは、なぜ今の会社を辞めたいのですか?」

これにスパッと回答できなければ、転職する目的を言語化できていません。

ありがちな理由として、

- 「裁量権がほしい」

- 「人間関係が嫌だ」

など、フワッとした理由だけで転職活動を始めると、ほぼ確実に失敗します。

なぜなら、隣の芝生は必ず青く見えるからです。

- 「残業は減ったけど、給料も減って生活が苦しい…」

- 「自由だと思ったら、別の不自由があった…」

転職の目的が曖昧だと、こうしたミスマッチが起こるのです。

後悔しないためには、

- 転職で絶対に譲れない条件

- 妥協できる条件

を、紙に書き出してみてください。

- 譲れない条件の例:

・年収600万円以上

・転勤なし

・〇〇のスキルが活かせる など

- 妥協できる条件の例:

・残業30時間まで

・退職金制度なし など

この”転職の軸”がしっかりしていれば、求人情報に惑わされず、あなたに本当に合った会社を冷静に見極められるようになりますよ。

「もし今の不満が一つだけ解決されたら、今の会社に残りますか?」

この問いに即答できないなら、あなたの転職理由はまだ曖昧かもしれません。

求人票からブラック企業を見極める

求人票は、期待と同時に、危険を知らせる「警告書」でもあります。

優良な中小企業も多い一方で、残念ながら労働環境に問題のある、いわゆる「ブラック企業」が紛れているのも事実です。

求人票では、以下の点に注意してください。

- 給与が“相場より高すぎる”

明確な理由もなく高待遇な場合、過酷な労働条件の裏返しである可能性を疑いましょう。 - 年中“求人が出ている”

常に人手不足で、社員が定着しない環境である可能性大です。 - “精神論”が多い

「やる気」「情熱」「アットホーム」といった言葉を多用し、具体的な待遇の説明が少ない。 - 採用プロセスが“短すぎる”

面接が1回だけで、雑談のような内容ですぐに内定が出るケース。社員を「駒」としか見ていない可能性があります。

少しでも違和感を覚えたら、必ず「転職会議」や「OpenWork」といった口コミサイトで、元社員や現役社員の“生の声”を確認する一手間を惜しまないでください。

「未経験者歓迎!」なのに給与が異常に高い求人も、

何かしらの裏がある可能性があるので注意が必要ですよ。

面接や社内見学で本性を見極める

面接や社内見学が、企業の本性を見極める最後のチャンスです。

しかし、ここが最大の難関。

なぜなら、会社はあなたに「入社してほしい」ため、必死に良い顔を見せようとするからです。

実際、中小企業で働く人の約3割が「入社前のイメージと違った」と感じており、うわべだけの情報に騙されてはいけません。

会社の“本性”を見抜くために、以下の点をチェックしてみてください。

【観察ポイント】

- 社員の“素の表情”

案内されているあなたに見せる顔は「お客様対応」です。

すれ違う社員たちの目はイキイキしているか、それとも疲れているか、素の表情を観察しましょう。 - 面接官の“言葉の裏”

「誰でもできる」「すぐ慣れる」といった曖昧な説明で、仕事の大変さを隠そうとしていませんか?誠実さを確認しましょう。 - 会社の“IT環境”

今も紙とFAXが主流ではないですか?「最近導入したシステムはありますか?」と質問し、変化への意欲があるか探りましょう。

会社もあなたを選びますが、あなたも会社を選ぶ権利があります。

少しでも違和感があれば、その直感を信じる勇気も必要ですよ。

案内の人事担当者だけでなく、現場で働く社員の表情や態度に着目するのも有効ですよ。

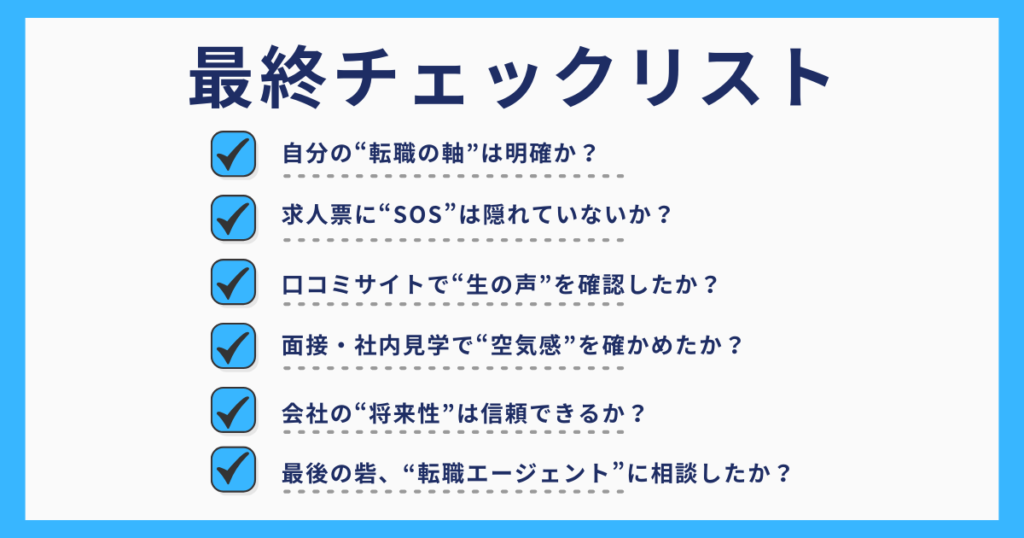

優良中小企業を見抜くための最終チェックリスト

ここまで、私の失敗談を含め、大企業から中小企業への転職の話をしました。

最後に、あなたが後悔しないために、これだけは必ず確認してほしい「最終チェックリスト」をまとめました。

一つずつ、自分自身に問いかけながら読み進めてください。

□ STEP1: 自分の“転職の軸”は明確か?

- なぜ今の会社を辞めたいのか?

- 転職で絶対に譲れない条件は?

- 妥協できる条件は?

これを言語化することが、全ての始まりです。軸がブレると、必ずミスマッチが起こります。

□ STEP2: 求人票に“SOS”は隠れていないか?

- 給与幅が広すぎる

- 年中急募

- 精神論が多い

など、求人票にはブラック企業のサインが隠されています。

違和感を覚えるアンテナを張りましょう。

□ STEP3: 口コミサイトで“生の声”を確認したか?

- OpenWorkや転職会議などで、元社員・現役社員のリアルな評判を必ず確認しましょう。

良い口コミだけでなく、ネガティブな情報にこそ、その会社の本質が隠れています。

□ STEP4: 面接・社内見学で“空気感”を確かめたか?

- 社員の表情は明るいか

- オフィスに活気はあるか

あなたの五感が感じ取った「何か違うかも…」という直感は、正しいことが多いです。

□ STEP5: 会社の“将来性”は信頼できるか?

- 業績や離職率

- ITへの投資姿勢

その会社が今後も生き残っていける「体力」があるか、シビアな目で見極めましょう。

□ STEP6: 最後の砦、“転職エージェント”に相談したか?

- 転職エージェントに登録したか?

自分では調べられない内部情報や、聞きにくい質問(有給取得率など)は、プロの力を借りるのが最も賢い方法です。

「やっぱり転職エージェントを利用するのはまだ不安」と感じる人は、次の記事をご覧ください。

メリット・デメリットを理解すれば心配いりませんよ。

【まとめ】自分に本当に合った会社を見極めよう

大企業から中小企業への転職は、大きな「やりがい」と「自由」を手に入れられる可能性があります。

しかし、この記事で繰り返しお伝えしてきたように、その裏には「こんなはずじゃなかった」という厳しい現実が待ち受けていることも事実です。

私自身、その厳しい現実に直面し、一度は失敗しました。

でも、私のその失敗談が、後悔しないための道しるべになれたのなら、これほど嬉しいことはありません。

大切なのは、会社の規模ではありません。

あなた自身の「転職の軸」をしっかりと持ち、正しい知識で、あなたに本当に合った会社を見極めることです。

新しい挑戦が、輝かしいものになることを、心から応援しています。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました!